摂取と消費のバランスが大事【カロリー】①

食品のパッケージやレストランのメニューにある「熱量○○kcal」という表示や、「カロリーの摂りすぎに注意しましょう」といった言葉に皆さん慣れ親しんでいると思いますが、この“カロリー”とは一体何者かご存じですか?今回はカロリーについて研究し、健康で若々しい体を維持する生活の仕方について考えましょう。

生きていくために必要なエネルギー、それを表す単位がカロリー

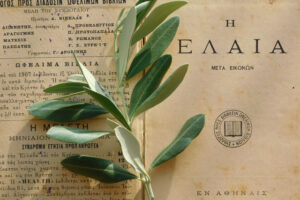

そもそもカロリーとは熱量の単位のことで、「1グラムの水の温度を標準大気圧下で1度上げるのに必要な熱量」を指します。

熱量は物体の燃焼によって得られますが、そのとき酸素が消費され二酸化炭素が排出されます。これと人間の呼吸が似通っていることから、体内でも燃焼が起こっているという概念が17~18世紀にかけて確立されました。この体内の燃焼によって得られる熱量を「生理的熱量」と呼び、そのエネルギーを表す単位にも俗に「カロリー」が使われるようになったのです。

人間の体内で起こる燃焼の素となるのは、炭水化物、脂質、たんぱく質の三大栄養素です。これらは体内で分解され、アミノ酸やブドウ糖、脂肪酸など人間が生きていく上で必要なエネルギー源となります。これらは基礎代謝や運動などのエネルギーとして利用されますが、余ったものは最終的にすべて脂肪酸に変換され、中性脂肪として蓄えられるのです。

その昔、狩りをして命をつないでいた人間は、不猟が続くと栄養が足りずに命を落としてしまう危険がありました。その危険を回避するため、人間の体には摂取した栄養成分をため込むメカニズムが備わりました。それが、成人でおよそ250億から300億個といわれている脂肪細胞です。

脂肪細胞は白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞の2種類ありますが、そのうちの大半は白色脂肪細胞です。主に太もも、お尻、おなか、背中、二の腕、内臓まわりに多くある白色脂肪細胞は、摂りすぎて余ったカロリーを中性脂肪として蓄え、いざというときのエネルギー源となります。

一方、首、脇の下、肩甲骨、心臓、 肝臓のまわりに分布する褐色脂肪細胞は逆の役割をもっていて、蓄積された中性脂肪を熱に変換して放出してくれるのですが、年齢と共に減少することがわかっています。